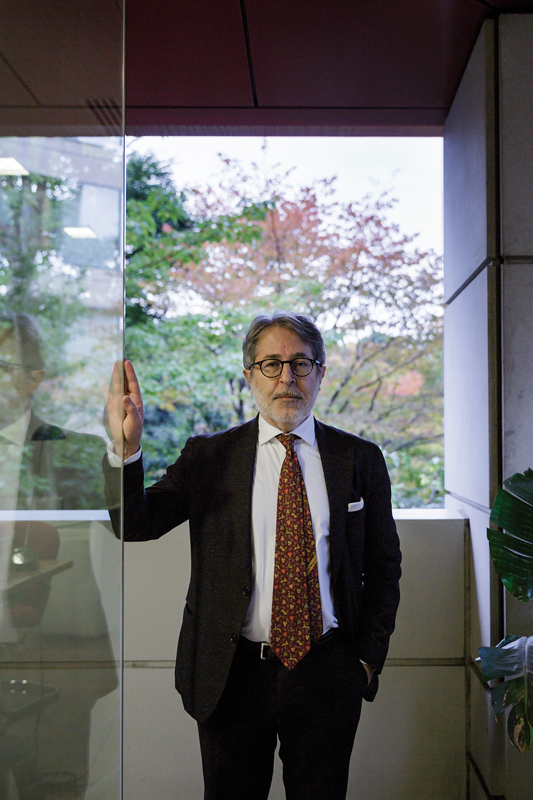

Giorgio Amitrano dirige l’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo. Ci spiega la sua missione e il suo interesse per il Giappone.

Ci sono 83 Istituti Italiani di Cultura nel mondo. Pochi possono vantare una sede dalla facciata vistosa (rosso fuoco) come quella dell’Istituto di Tokyo (opera dell’architetto Gae Aulenti) e solo sette di essi (compreso quello di Tokyo) sono destinati a figure cosiddette di “chiara fama” cioè prese dal mondo della cultura. Non sempre queste nomine sono ben viste ma nel caso della capitale giapponese l’ultima scelta del Ministro degli Affari Esteri è stata sicuramente azzeccata. L’attuale direttore, infatti, è Giorgio Amitrano, famoso in Italia soprattutto per le sue traduzioni di libri giapponesi. Negli ultimi quattro anni ha lavorato in modo eccellente per consolidare i legami culturali fra i due paesi. Il mandato di Amitrano scadrà a gennaio ma prima di tornare in Italia ha trovato il tempo di parlare della sua esperienza di vita e di lavoro in Giappone e della sua attività di traduttore.

Questa naturalmente non è stata la prima volta che ha vissuto in Giappone.

Giorgio Amitrano: Infatti sono stato qui per cinque anni nel 1984-89. Nel 1984 sono venuto a Tokyo con una borsa di studio ma dopo un anno sono andato a Osaka dove per quattro anni ho insegnato italiano all’università. Dopo questa esperienza sono tornato qui per sei mesi e in ogni caso tutti gli anni sono tornato una o due volte l’anno.

Quindi ha anche imparato il dialetto di Osaka!

G. A.: Ho imparato a capirlo. I giapponesi poi con i gaijin (stranieri) tendono a usare la lingua standard ma in quei quattro anni ho imparato a capirlo piuttosto bene. Adesso ho dimenticato molte cose ma se mi capita di vedere un film in dialetto lo capisco abbastanza. Invece non ho mai imparato veramente a parlarlo ma a dire il vero non so parlare neanche il napoletano che è il dialetto della città in cui sono cresciuto.

In un’altra intervista ha detto che quando è venuto in Giappone per la prima volta, negli anni ’80, ha capito che la scelta del Giappone non era stata poi così casuale e che in un certo senso faceva parte del suo percorso esistenziale. Che cosa intendeva dire con questo?

G. A.: Io da giovane ho deciso di iscrivermi all’università e imparare il giapponese senza avere una forte motivazione e una vera coscienza delle ragioni per cui lo facevo. L’ho fatto – come fanno spesso i giovani – un po’ in maniera avventata. Quando però sono venuto la prima volta – ancora prima di laurearmi – ho avuto una forte sensazione di felicità o forse più esattamente la sensazione di sentirmi a mio agio in questo paese, più di quanto mi fosse mai successo in Italia. Questo piccolo momento di satori – volendo usare una parola un po’ esagerata – mi ha fatto capire che in realtà questa scelta che a me era sembrata casuale era stata dettata da qualcosa di più profondo (i giapponesi usano l’espressione “en ga aru”, cioè “era nel mio destino”) e quindi avevo in modo del tutto intuitivo scelto il paese che faceva per me. Ormai sono passati più di 35 anni da quella volta, ma questa è una cosa che continuo a sentire ancora adesso. Detto ciò non è che io voglia idealizzare il Giappone come se fosse il Paese delle Meraviglie. Capisco che come tutti i paesi del mondo ha i suoi difetti e i suoi problemi. Tuttavia lo sento adatto a me e lo amo molto. Vorrei aggiungere, poi, che a prescindere dal mio caso personale trovo che il Giappone sia un paese che risponde meglio di altri alle esigenze della vita contemporanea. Intanto ha un basso livello di criminalità; poi la burocrazia è piuttosto “gentile” nei confronti del cittadino, in generale tante cose funzionano bene e la vita quotidiana scorre senza grandi intoppi nonostante l’enorme folla delle grandi città. Tutti questi fattori sono sempre stati importanti ma lo sono a maggior ragione adesso che la vita è diventata così frenetica. Naturalmente non sono cose che garantiscono la felicità ma aiutano a vivere senza scontrarsi continuamente con i problemi delle grandi città e della modernità.

Quindi secondo lei un giapponese che va in Italia ha un impatto più difficile con la nostra realtà quotidiana?

G. A.: In parte sì, questo è vero. Però quasi sempre si adattano bene alla vita nel nostro paese e sono contenti, perché probabilmente da noi godono di maggiore libertà e trovano a livello umano certe cose che mancano in Giappone.

Guardando un po’ indietro alle sue esperienze passate, è cambiata la sua visione del Giappone?

G. A.: La mia opinione non è cambiata però ho notato delle differenze, dei cambiamenti, sia in positivo che in negativo. In positivo c’è una maggiore scioltezza delle persone nei comportamenti. Le coppie che oggi si tengono per mano e hanno atteggiamenti affettuosi in pubblico una volta non esistevano. Un’altra cosa che ho notato sono i rapporti fra padri e figli. Prima era molto raro che un padre si occupasse dei bambini e ci giocasse in pubblico mentre adesso è molto più comune. Si vede che c’è stato un cambiamento in positivo all’interno della famiglia. Al contrario, però, una volta i Giapponesi erano famosi per la loro gentilezza e cortesia. Questo aspetto non è più così scontato. Rispetto all’Italia è ancora un paradiso, ma sono aumentati quegli episodi di scortesia nei rapporti umani, ad esempio da parte dei negozianti, atteggiamenti a cui siamo purtroppo ogni tanto abituati in Italia, ma che in Giappone un tempo erano veramente rarissimi. Forse è il prezzo da pagare per avere un po’ più di libertà. E poi c’è questo uso ossessivo dello smart phone per cui tutti, sui mezzi pubblici o camminando per strada, sono talmente presi da questo strumento che hanno con esso un rapporto ossessivo. Una volta in metropolitana tutti leggevano – giornali, libri, manga – ma l’esperienza della lettura non crea quel tipo di isolamento che è invece tipico dello smart phone. Questo trovo sia un peggioramento.

In questi quattro anni lei è stato sicuramente molto occupato con il suo lavoro all’Istituto. Ha avuto tempo di fare altre cose e godersi questa trasferta a Tokyo?

G. A.: Sfortunatamente ho avuto pochissimo tempo libero perché questo è un lavoro molto impegnativo. Pensi che quando ho saputo di essere stato nominato direttore dell’Istituto ho gioito al pensiero di tornare finalmente a vivere in Giappone e invece mai come questa volta il Giappone l’ho visto poco. Ad esempio, qui siamo vicinissimi a Jinbocho, il quartiere delle librerie d’antiquariato e dell’usato. Prima quando visitavo Tokyo anche solo per una settimana o dieci giorni ci andavo spesso e passavo ore a sfogliare libri. Adesso che è a due passi, non ho letteralmente il tempo di andarci. Anche al cinema, che io amo molto, andrò forse una volta ogni due mesi. L’Istituto è aperto anche il sabato e la domenica e ci sono sempre cose da fare, eventi da organizzare.

Quindi presumo che in questi quattro anni abbia dovuto accantonare anche le traduzioni.

G. A.: Sì, la mia ultima traduzione – un libro di Banana Yoshimoto – l’ho completata qui a Tokyo, seppure con molta difficoltà, ma la maggior parte l’avevo fatta in Italia prima di partire. Sono anche riuscito a scrivere – non so nemmeno come – alcuni articoli per delle riviste accademiche. Le traduzioni però sono più impegnative e quindi le ho dovute temporaneamente sospendere. Tuttavia ho già preso degli impegni con delle case editrici e così appena torno in Italia l’anno prossimo ricomincerò a tradurre. Mi piacerebbe soprattutto raccogliere delle cose che ho scritto in passato per pubblicarle. E poi vorrei riprendere dei progetti di scrittura che avevo lasciato in sospeso.

Lei è diventato traduttore quasi per caso, mi pare.

G. A.: In effetti i primi racconti li ho tradotti per la mia tesi di laurea senza pensare a una loro eventuale pubblicazione. Poi mi hanno chiesto di pubblicarli su una rivista universitaria. La responsabile di una collana della Marsilio li ha visti e mi ha proposto di realizzare un libro, uscito intorno al 1984-85.

Quindi sono passati più di 30 anni dal primo libro tradotto. In questi 30 anni è cambiato il mondo delle traduzioni in Italia?

G. A.: Il rapporto fra case editrici e traduttori non credo sia cambiato. Ancora adesso gli editori – con qualche eccezione – non danno grande importanza al ruolo del traduttore. Alcuni redattori sono più sensibili da questo punto di vista ma in generale i traduttori sono considerati intercambiabili. Inoltre è un lavoro sottopagato: i traduttori vengono remunerati un tanto a pagina e di solito non hanno una percentuale sulle vendite – cosa che invece in Giappone è data per scontata. Qui i traduttori ricevono percentuali piuttosto alte: è un fatto che, soprattutto quando i libri hanno successo, cambia sensibilmente la condizione economica di chi fa questo lavoro.