Dacia Maraini ricorda l’infanzia passata in Giappone e il forte rapporto che lega la sua famiglia al Paese del Sol Levante.

Biografia

FIGLIA DELL’ETNOLOGO toscano Fosco Maraini e della principessa e pittrice siciliana Topazia Alliata, Dacia Maraini è nata nel 1936. Fra il 1939 e il 1946 vive in Giappone, passando gli ultimi tre anni in campo di concentramento. Al ritorno in Italia, dopo la separazione dei genitori, va a vivere a Roma con il padre. È qui che comincia a scrivere e che riscuote il suo primo successo con il romanzo La vacanza (1962). Fra i suoi maggiori successi, Isolina (1985, Premio Fregene), La lunga vita di Marianna Ucrìa (1990, Premio Campiello), Bagheria (1993), e la raccolta di racconti Buio (1999, Premio Strega). Nel 2001 esce La nave per Kobe in cui ricorda attraverso il diario della madre l’esperienza familiare in Giappone.

<C’è stato un periodo, tanti anni fa, in cui Dacia Maraini parlava correntemente giapponese avendo passato più di dieci anni in Giappone, da bambina. Questa esperienza, sotto molti aspetti così straordinaria, ha segnato indelebilmente la sua vita. La scrittrice ha ricordato per Zoom Giappone alcuni degli episodi felici e drammatici che l’hanno legata così strettamente a quel Paese.

Come è nato l’interesse di suo padre, Fosco Maraini, per il Giappone?

Dacia Maraini: Mio padre da ragazzo era molto interessato all’Oriente in generale. La sua prima esperienza orientale l’ha fatta in Tibet. Poi ha avuto la fortuna di vincere una borsa di studio per il Giappone messa a disposizone dalla Kokusai Gakuyu-kai, un’agenzia del governo giapponese, ed è partito.

Quella di andare in Giappone alla fine del 1938 è stata una sua scelta precisa oppure un’opportunità nata per caso?

D. M.: Fosco voleva andare via dall’Italia fascista che non amava. Ha colto l’occasione della borsa di studio per partire, per allontanarsi anche dal padre con cui aveva litigato, sempre per ragioni politiche (il padre, Antonio, scultore, sosteneva il regime fascista e avrebbe voluto che il figlio lo seguisse nelle sue idee).

La borsa di studio vinta da suo padre richiedeva un lungo soggiorno in Giappone. Sua madre come visse questa decisione? In fin dei conti si trattava di abbandonare l’Italia per qualche anno e andare all’avventura in un paese sconosciuto.

D. M.: Mia madre era giovane e coraggiosa. Sebbene avesse una bambina di appena un anno, ha deciso, senza tentennamenti, di seguire il giovane marito, di cui condivideva lo spirito di avventura, la gioia di viaggiare, e anche la profonda antipatia per il fascismo.

Quali sono i suoi primi ricordi del Giappone?

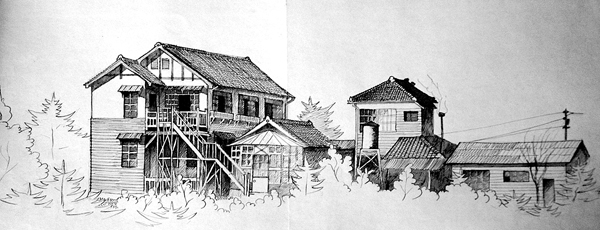

D. M.: Sono ricordi molto belli. Mio padre aveva l’incarico di studiare una popolazione del nord del Giappone, gli Ainu – svolse una serie di ricerche sulla loro arte e religione tradizionali i cui risultati sono stati pubblicati a Tokyo nel 1942 in un’importante monografia – e così abbiamo passato il primo periodo in Hokkaido. Mi ricordo la piccola casa di legno nella città di Sapporo, il calore di una famiglia unita e amorevole, i tanti amici giapponesi, la bellezza della neve e del paesaggio. Sono ricordi che ancora mi commuovono.

Com’era la vita quotidiana in Hokkaido? Mi può dare un esempio di una sua giornata tipo?

D. M.: Io andavo all’asilo, su uno slittino di legno, tirato da mia madre. Ho anche una foto di noi due sulla neve. Un’altra foto mi ritrae con mio padre che mi aiuta a infilare un paio di piccoli sci e stiamo uscendo dalla finestra perché la porta era sepolta sotto la neve. Nevicate così non ne ho viste più. Avevo una tata giapponese, Masako Morioka, detta Okachan. Parlavamo giapponese anche in casa. Io ho presto imparato a esprimermi in dialetto. Mangiavamo alla giapponese, vestivamo alla giapponese. Mio padre voleva che ci integrassimo. E come si usa in Giappone, facevamo anche il bagno tutti insieme nelle grandi vasche di legno piene di acqua bollente.

Com’erano i suoi rapporti con i Giapponesi?

D. M.: Ottimi, come ho già detto. Okachan, poi, era una piccola seconda mamma per me.

Questa è una breve citazione da un’intervista rilasciata da sua madre: «a Nord, non lontano da Sapporo, la nostra vita scorreva lenta e prevedibile. Ricordo inverni freddissimi». Sicuramente la vista di tanta neve avrà fatto una grande impressione su di lei.

D. M.: Non solo su di me. Infatti quando è nata mia sorella l’hanno chiamata Yuki che vuol dire “neve”. La neve riempiva veramente la mia vita, ma non in senso negativo. Ho imparato allora ad amarla e la amo ancora. Per me la neve ha qualcosa di poetico e magico. Mi piace come copre le cose rendendole dolci e morbide. Mi piace il silenzio che crea. Mi piace la luce che spande.

Presumo che lei essendo ancora piccola partecipasse poco alla vita mondana dei suoi genitori. Ha dei ricordi particolari?

D. M.: I miei genitori non facevano vita mondana. Frequentavano prevalentemente gente dell’università. La sera si riunivano con studenti e giovani intellettuali. C’era anche qualche straniero, come un medico francese che aveva un figlio della mia età con cui giocavo.

Dopo l’8 settembre del 1943 il governo giapponese chiese agli Italiani che erano in Giappone di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò e tutti quelli che rifiutarono – compresi i suoi genitori – furono messi in un campo di concentramento. Questa parte della sua vita è già piuttosto nota ai lettori, ma mi piacerebbe sapere come avete vissuto – lei e sua sorella Yuki – questa esperienza. Come fanno due bambine di 7 e 4 anni ad adattarsi ad una simile situazione?

D. M.: È stata un’esperienza traumatica. Ricordo che mi stupivo ogni sera di essere ancora viva. Siamo rimasti in campo di concentramento due anni, prima a Tenpaku, nella città di Nagoya, e poi nel tempio di Kosaiji, in campagna. Eravamo un piccolo gruppo formato da una quindicina di Italiani. La nostra famiglia nel frattempo era cresciuta perché nel 1941 era nata la mia seconda sorella, Toni. Soffrivamo la fame, fino al delirio. Pare che il governo giapponese mandasse abbastanza da mangiare per i prigionieri ma i guardiani del campo sequestravano e rubavano quello che toccava a noi, facendoci vivere ai limiti della morte. Fra l’altro per noi bambine non era previsto proprio niente. I guardiani costringevano gli altri prigionieri a dare un cucchiaino di riso a noi bambine.

Mia madre ci teneva a dire che lei e noi figlie eravamo internate perché, separatamente da mio padre, anche lei aveva deciso di non aderire alla Repubblica di Salò. Quindi fame, parassiti interni ed esterni, freddo. E poi i maltrattamenti: per esempio era proibito ai prigionieri appoggiarsi al muro. Per noi, che eravamo terribilmente indeboliti dalla scarsa nutrizione, era una tortura non poterci appoggiare alla parete o allo schienale di un sedile. Provavamo a sostenerci appoggiandoci gli uni agli altri, ma anche questo era proibito dai sadici guardiani.

A Tenpaku siamo rimasti fino a quando i bombardamenti si sono fatti più frequenti e letali e la casa in cui stavamo è quasi crollata. Poi ci hanno trasferito nel tempio di Kosaiji in campagna. Lì siamo rimasti fino alla fine della guerra.

Com’erano i vostri rapporti con gli altri prigionieri? Il senso di solidarietà è sopravvissuto agli stenti e alla durezza della prigionia?

D. M.: I rapporti con gli altri prigionieri erano buoni, salvo qualche momento di tensione. Si era creata una forma di solidarietà intensa, che poteva essere disturbata da qualche bisticcio (uno degli anziani, che soffriva di più, tendeva a rimproverare i giovani, e questo suscitava qualche battibecco) ma niente di più. C’era molta compattezza fra i prigionieri che cercavano in tutti i modi di procurarsi qualche resto, rubato nell’immondizia, o di ascoltare le notizie alla radio calandosi dalla finestra di notte.

Quali sono i suoi ricordi di Tokyo prima della prigionia e dopo la liberazione?

D. M.: Prima della prigionia non ricordo molto perché ero una bambina piccola. Ricordo una scuola inglese, e io che imparavo l’alfabeto cantando. Ricordo le filastrocche giapponesi e Okachan che ci portava ai giardini raccontando storie di fantasmi. Dopo la guerra invece ricordo sopratutto le macerie. A Tokyo non c’era nulla, nemmeno una casa in piedi. Si vedeva da una parte all’altra della città. E poi il senso di felicità per la libertà conquistata, la gioia di non dovere continuamente scappare dalle bombe, di non dovere stare tutto il tempo a schiacciare le pulci e di potere riempire lo stomaco rattrappito dalla fame. Io fra le macerie ci giocavo, tanto che una volta io mi sono anche ferita cadendo.

Suo padre è tornato più volte in Giappone dopo la guerra, e questa fu una delle cause della separazione da sua madre. Che cosa lo attirava maggiormente di quel Paese? Che tipo di rapporto lo legava così strettamente alla società e alla cultura giapponesi?

D. M.: Fosco era molto affezionato al Giappone, tanto da studiare a fondo la lingua e la cultura, tanto da sposare una giapponese. Lo considerava una seconda patria.

Le faccio questa domanda anche perché dalle foto che ho visto e da quello che ho letto di suo padre, sembrava essere una persona solare, molto aperta, anticonformista e allergico all’autorità – in altre parole molto diversa da tanti Giapponesi.

D. M.: Non sempre ci si innamora di chi ci assomiglia. Lui amava forse proprio la diversità della cultura giapponese, così portata al tragico, così seria e profonda.

Negli ultimi anni – soprattutto l’anno scorso che è stato il settantesimo anniversario della fine della guerra – alcuni dei veterani alleati, all’epoca prigionieri dei Giapponesi, hanno partecipato a cerimonie commemorative in Giappone. Ancora oggi alcuni di loro fanno fatica a perdonare i Giapponesi per quello che avevano subito. In una recente intervista lei ha dichiarato che «le offese, la durezza, i traumi sono stati una parte tutt’altro che trascurabile della mia infanzia» e penso che si riferisse anche, forse soprattutto, al periodo trascorso in campo di concentramento. Ciononostante mi sembra che in seguito lei sia riuscita a separare questa esperienza dal giudizio sul popolo giapponese in generale. Che cosa mi può dire in proposito?

D. M.: Io ho imparato proprio nel campo di concentramento che una cosa erano le guardie e un’altra cosa la popolazione giapponese che con noi è sempre stata gentile e affettuosa, cominciando da Morioka-san che è venuta a trovarci al campo sfidando le proibizioni e i maltrattamenti dei militari. Io, quando potevo, mi infilavo fra i fili spinati e andavo a lavorare presso i contadini dei dintorni che poi mi compensavano con una patata o un uovo. Per noi erano doni preziosi. Comunque ho sempre trovato persone gentili e generose che non mi hanno mai denunciata alle guardie e la mia impressione è che fossero tutti stufi della guerra e anelassero alla pace.

A che livello è rimasta legata al Giappone nell’età adulta? È più tornata in Giappone dopo la guerra?

D. M.: Certo, sono tornata molte volte e sempre con piacere. Hanno tradotto alcuni miei libri. Hanno rappresentato un mio testo teatrale che ha avuto molto successo. Si tratta di Maria Stuarda che è stata tradotta e rappresentata per anni di seguito. I diritti sono stati comprati dall’Agenzia internazionale Tuttle Mori. Anche quest’anno mi hanno scritto che hanno rimesso in scena il testo teatrale.

Intervista di Gianni Simone